法人理念

法人名である恕泉(じょせん)がそのまま法人理念を表しています。

『恕』とは思いやり、慈しみを意味します。

すなわち思いやり・慈しみの気持ちが、泉のように溢れる心で患者様や利用者の方々に接していくことを職員全員の心構えとしています。

基本方針

・患者様の人権を尊重し、自立を支援することは、私達の医療の基本です。

・患者様の障害の解決を図る手助けを致します。

・患者様の最大限の機能回復を目指すため、私達職員・スタッフはチームを組んで包括的にリハビリテーションに取り組みます。

恕泉会 沿革

平成 2年 1月 8日 医療法人設立許可

2年 10月 1日 内田脳神経外科開設

高知脳血管研究所併設

5年 5月 10日 内田脳神経外科検診棟開設

5年 9月 1日 老人保健施設ピアハウス高知開設

6年 10月17日 訪問看護ステーションあさひ開設

10年 4月 1日 ピアハウス高知配食サービスセンター開設

12年 1月 4日 ピアハウス高知居宅介護支援事業所開設

12年 6月 5日 グループホームひまわりの家開設

16年 1月 1日 高知市パワーリハビリテーション事業

16年 10月 1日 高知北病院合併

19年 4月 8日 すこやかクリニック開設

19年 12月 1日 リハビリテーション病院すこやかな杜開設

(すこやかクリニックと高知北病院を統合)

22年 4月 1日 訪問リハビリテーション事業所開設

26年 2月 1日 通所リハビリテーション事業所

がんばり処 すこもり開設

全館木造建築 医療施設 すこやかな杜は

平成19年 7月 11日 林野庁長官賞

平成20年 11月 2日 高知県 木の文化賞 を受賞しました

事業内容

診療科目

内科

リハビリテーション科

整形外科

脳神経外科

小児科

許可病床数

60床(回復期リハ60床)

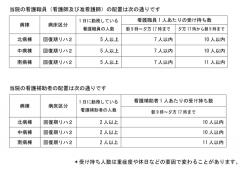

施設基準(2025年7月1日更新)

○回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリテーション病棟入院料(2) 北病棟 中病棟 南病棟

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

検体検査管理加算(Ⅰ)

感染対策向上加算3(連携強化加算・サーベイランス強化加算)

医療安全対策加算2(医療安全対策地域連携加算2)

認知症ケア加算3

二次性骨折予防継続管理料2・3

ニコチン依存症管理料

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料

患者サポート体制充実加算

データ提出加算1及び3

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

入院ベースアップ評価料76

CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT)

入院時食事療養生活療養(Ⅰ)

(管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。)

詳しくはこちらをご参照ください(PDF)

個人情報保護

当院では「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」および「個人情報の保護に関する院内規則」に基づき、患者様とその関係者に関する個人情報を適切に取り扱い、患者様から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていきます。

1.個人情報の取得について

当院では、個人情報を収集する場合、患者様の医療に関わる範囲で行います。その他の目的で個人情報を収集する場合は、あらかじめ利用目的をお知らせし、ご了解を得たうえで実施します。

2.個人情報の利用・提供について

患者様の個人情報の利用につきまして、以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。

○患者様のご了解を得た場合

○法令上の届出義務、報告義務等に基づく場合

○治療上の必要性から、症状等を家族・関係機関等に連絡・紹介をする場合

○公衆衛生の向上、または児童の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合

3.個人情報の管理について

個人情報の取り扱いについて、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意し、個人情報の管理について万全の体制を講じます。

4.個人情報の本人への開示と訂正について

患者様からの開示等の請求があった場合、「個人情報の保護に関する院内規則」に従い、調査の後、適切に対応をします。

5.個人情報保護に関するお問い合わせについて

個人情報保護についてのお問い合わせは、すこやかな杜 地域連携室 までお願い致します。

医療安全指針

1.医療安全指針に対する基本的な考え方

医療の現場では、医療従事者の不注意が、単独、或いは重複したことによって望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。

患者の安全を確保するためには、われわれ職員の不断の努力が求められている。さらに、日常診療の過程にいくつかのチェック機能を設けるなど、単独、或いは重複した過ちが医療事故という形で患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することが重要である。

本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの職員の個人レベルでの事故防止対策と、病院全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。

こうした基本姿勢のもと、病院全体として、組織的、系統的な安全対策を推進することによって医療事故を未然に防ぎ、安心・安全な医療を提供できるよう積極的な取り組みを行う。

2.医療安全対策委員会

1.医療安全対策委員会の設置

病院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全対策委員会を設置する。

2.医療安全対策委員会の構成

1)医療安全対策委員会の構成は、以下のとおりとする。

①病院長

②医療安全管理者(兼務)

③総看護師長

④事務長

⑤看護師長

⑥薬剤師

⑦管理栄養士

⑧理学・作業療法士、言語聴覚士

⑨医療事務

⑩検査技師、放射線技師

⑪看護師(各部署代表)

2)委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

3.任務

医療安全対策委員会は、主として以下の任務を負う。

1)医療安全対策委員会の開催と運営

2)医療に係わる安全確保を目的とした報告で得られた事例の発生原因、再発防止策の検討及び職員への周知。

3)院内の医療事故防止活動及び医療安全に関する職員研修の企画立案。

4)その他、医療安全の確保に関する事項。

4.委員会の開催及び活動の記録

1)委員会は原則として、月1回程度、定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が召集する。

2)委員長は、委員会を開催したときは、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保存する。

3)委員長は、委員会における議事の内容及び活動の状況について、必要に応じて病院長に報告する。

3.安全管理のための指針、マニュアルの整備

1.安全管理マニュアル等

安全管理のため、病院において以下の指針・マニュアル等(以下「マニュアル等」)を整備する。

1)院内感染対策のための指針

2)医薬品の安全使用のための業務手順書

3)防災マニュアル

4)褥瘡対策マニュアル

5)医療機器マニュアル

6)その他

2.安全管理マニュアル等の作成と見直し

1)上記のマニュアル等は、関係部署の共通のものとして整備する。

2)マニュアル等は関係職員に周知し、また、必要に応じて見直す。

4.事故発生時の対応について

1.救命措置の最優先

医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まず、病院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。

また、病院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。

2.院長への報告など

1)前項の目的を達成するため、事故の状況、患者の現在の状態等を、所属長を通じてあるいは直接に病院長等へ迅速かつ正確に報告する。

2)病院長は、必要に応じて委員長に医療事故対策委員会(設置・委員の構成・任務・委員会の開催および活動の記録については医療事故対策委員会規程に記載)を緊急招集・開催させ、対応を検討させることができる。

3)報告を行った職員は、その事実および報告の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。

3.患者・家族・遺族への説明

1)事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。

2)説明を行った職員は、その事実および説明の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。

5.その他

1.本指針の周知

本指針の内容については、院長、医療安全推進者、医療安全対策委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。

2.本指針の見直し、改正

1)医療安全対策委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。

2)本指針の改正は、医療安全対策委員会の決定により行う。

3.本指針の閲覧

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また病院ホームページにおいて一般公開する。本指針についての照会には医療安全推進者が対応する。

4.患者からの相談への対応

病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。

院内感染対策指針

1.院内感染対策指針の目的

リハビリテーション病院すこやかな杜における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

2.院内感染対策に関する基本的な考え方

院内感染の防止に留意し、感染など発生の際には、その原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。

3.院内感染対策の委員会の設置及び運営・管理

1)委員長(副院長)を議長とし、各専門職代表を構成員として組織する院内感染対策委員会(以下、対策委員会)を設け、毎月1回定期的に会議を行い、院内感染対策を行う。緊急時は、臨時会議を開催する。

2)対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。

(1)院内感染対策指針及びマニュアルの作成、見直し

(2)院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知

(3)従業員研修の企画・運営・評価

(4)院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。

(5)患者の疑問、不安などの日常的な把握に関する事項

3)委員は、職種・職位にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言できる。

4)委員は、その職に関して知り得た事項の内、一般的な院内感染防止対策以外のものは、委員会及び院長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。

4.院内感染対策に関する従業員研修

1)院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について従業員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

2)従業員研修は、就職時の初期研修の他、年2回開催する。また、必要に応じて臨時開催する。

3)研修の開催結果及び参加実績を記録・保存する。

5.感染症発生時の報告

1)感染症患者報告書にて感染症発生の報告を行い、感染症の検出状況を把握し、対応や改善策について感染対策委員会にて報告する。

6.院内感染症発生時の対応

1)院内感染発生時は、その状況及び患者への対応などを委員長(副院長)に報告する。対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。

2)医療機関に関する法律に規定される診断および届け出は基準に沿い担当医師が行う。

7.患者様等に対する当該指針の閲覧

1)本指針は、患者およびその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応ずるものとし、病院ホームページにて一般に公開する。

8.その他の当該病院における院内感染対策の推進

1)本指針は、患者およびその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応ずるものとし、病院ホームページにて一般に公開する。

9.その他の当該病院における院内感染対策の推進

1)職員は、感染対策マニュアルに記載された感染対策を推進・実施する。

2)感染対策上の疑義については委員会が回答する。

3)委員会およびICTは、健診やワクチン接種の機会を設け、職員衛生・健康管理につとめると共に、職員は感染防止のためのワクチン接種を積極的に受け、日頃から自分自身の健康管理を十分に行い、感染症罹患時またはその疑いのあるとき(針刺し、血液・体液暴露を含む)は速やかに所属長に報告する。

4)重大なアウトブレイク発生時の対応

(1)サーベイランスをもとに、異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。

(2)アウトブレイク発生時は、院内感染予防対策委員会・ICTで協力し、早期の発見、評価、

終息に努める。また、発生から終息、経過報告を院内感染予防対策委員会にて行う。

(3)保健所ならびに感染対策加算1を取得している連携病院(医療センター)との連携を図る。

5)新興感染症発生時や有事の際は、発熱者又は疑い患者の診療を実施、発熱患者との動線を分ける体制を行う。ならびに、感染対策向上加算1を取得している連携病院と協議し、連携を

図る。

6)抗菌薬は、感染対策委員会の症例検討などにより、抗菌薬使用状況の報告、指導を行い、抗菌薬の適正使用を確認する。また連携病院と情報を共有している。

院内感染を防止するための抗菌薬使用の方針も当指針に準ずる。

身体拘束最小化のための指針

1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳のある生活を妨げる行為である。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、身体的、精神的弊害を理解し、生命の危機と身体的損傷を防ぐために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない医療、看護の提供に努める。

2.基本方針

やむを得ず身体拘束を実施する場合を除き、原則禁止とする。

患者の人権を尊重し安全を優先させる他に代替手段が無い場合にのみ実施する。その際、患者・家族に説明し二次的な身体障害や合併症が発生しないよう十分に注意して、日常生活のケアの充実を図り、常に解除できないか評価しながらケアの実践に努める。

(1)切迫性:本人または他の人の生命または身体が危険にさらされる可能性がある。

身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで患者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。

(2)非代替性:身体拘束その他の行動制限を以外に方法が無い。

いかなる時でも、まずは身体拘束を行わずにケアするすべての方法の可能性を検討し、患者本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。

(3)一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。

本人の状態像等に応じて最も短い拘束時間を想定する必要がある。

(4)身体拘束等禁止の対象となる具体的な行為

①徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、

手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける

⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、

車いすテーブルをつける

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する

⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

「身体拘束ゼロの手引き」(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)

詳しくはこちらをご参照ください(PDF)

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成24年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。